La Meraviglia del Possibile

LMDP – Guardare la luna

Leggere gli intellettuali per scrivere il futuro

€20.00 IVA inclusa

Descrizione

Con questo nuovo numero di LMDP – Guardare la luna. Leggere gli intellettuali per scrivere il futuro cerchiamo di capire quale spazio sociale e quale compito siano rimasti per l’intellettuale oggi, al tempo degli influencer, degli opinionisti, di ChatGpt e dell’accelerazionismo tecnologico. Che fine hanno fatto, chi sono e come possono ancora far sentire la loro voce all’interno di questo enorme rumore mediatico? Non più chierici, non più esperti di humanae litterae, ma qualcosa di diverso. C’è forse bisogno che anche l’intellettuale cambi alcuni connotati, per poter continuare a svolgere il suo ruolo e la sua missione. Tra i tanti articoli,e contributi, e tra gli intellettuali del passato, abbiamo voluto, in particolar modo, riproporre le pagine altissime di Norberto Bobbio (Invito al dialogo) e Augusto Del Noce (Il falso idolo della civiltà tecnologica), attraverso le quali si evince il valore di opinioni tanto diverse eppure di uguale spessore e importanza. E ancora, Stanisław Ignacy Witkiewicz, autore scarsamente ricordato e poco tradotto, ricorda in un suo scritto del 1931 qui per la prima volta in italiano come vincere la paura sia il primo, caratterizzante compito di un intellettuale. Tra gli altri, anche Mark Lilla, tra i più profondi e anche piacevoli pensatori statunitensi contemporanei, e che da anni ha affrontato il tema degli intellettuali in Occidente. Tutti i contribuiti sono accompagnati da inserti grafici, rubriche, interviste di approfondimento e un visual essay ispirato alle opere di Davide Dormino, scultore e artista visivo, insieme al quale abbiamo esplorato la relazione fra immagini e pensiero, intuizione e forma, arte e dolore.

Cosa resta oggi degli intellettuali

Ci sono sempre stati filosofi, artisti e scrittori. Ma raramente ci sono stati filosofi, artisti o scrittori che hanno oltrepassato i confini della loro discipina per trovare, al di là di ogni autorità e ideologia, un posto tra le voci della città, nei dibattiti pubblici della vita comune. Ecco perché quella dell’intellettuale è una figura non così frequente come ci si potrebbe immaginare. La libertà di pensiero e di parola sono le sue caratteristiche fondamentali, così come l’emancipazione completa da ogni influsso o autorità esterna. Rinunciarvi rappresenterebbe un tradimento. L’intellettuale deve ragionare liberamente, e anzi, al forzato indirizzamento del pensiero proposto dai manifesti deve porre un risoluto rifiuto. Ma, allo stesso tempo, come direbbe Noam Chomsky, oggi sempre più spesso l’intellettuale ha anche una sua responsabilità nella formazione delle ideologie, ovvero di quei sistemi valoriali da cui pretende, poi, di svincolarsi e rendersi autonomo. Oltre a ciò, l’intellettuale moderno si trova dinanzi anche nuovi spazi e luoghi di dibattito, quelli generati dalla digitalizzazione delle nostre vite. Se uno dei tratti dominanti della cultura del Novecento era la politica, oggi il tratto dominante della nostra cultura è rappresentato dalla tecnologia, dall’accelerazione che impone alla nostre vite e dal mutamento antropologico che sta innescando. In questi nuovi luoghi e spazi, in cui moltiplichiamo le esperienze, sdoppiando le nostre stesse vite, l’intellettuale deve continuare a far sentire la propria voce per la comunità.

Indice dei contenuti di questo numero

- Beata ignoranza, di Mark Lilla

- La dittatura dell’apparenza, di Massimiliano Panarari

- L’intellettuale artificiale, di Nicola Perullo

- Pensare con le mani. Intervista a Lorenzo Castellani, di Claudio O. Menafra

- Ucronie Liberali e radicali, di Carolina De Stefano

- Invito al dialogo, di Norberto Bobbio

- L’ateismo e la fine della politica, di Giovanni Orsina

- Il falso idolo della civiltà tecnologica, di Augusto Del Noce

- L’uomo del futuro, di Stefano Pelaggi

- Diario del capitano – Dalla ferita al segno. La benda di Trump, di Gianfranco Pellegrino e Paolo Peverini

- Un trauma, una perla. Intervista a Davide Dormino, di Valerio Cianci

- Love is so confusing, di Giulia Merlo

- Mer veilleuse, di Gilles Grelet

- Attraverso il corpo, di Eleonora Santamaria

- La responsabilità dei chierici, di Romano Ferrari Zumbini

- Astral Weeks – Marta Russell, l’intellettuale disabile, di Fabrizio Acanfora

- L’isola che pensa, di Alessandro Aresu

- 900 – Tra le torri d’avorio e i social, di Marco Filoni

- Verità e paura, di Stanisław I. Witkiewicz

- A oltranza, di Luigi Marinelli

- Contro gli intellettuali, di Raffaele Alberto Ventura

- L’America come cultura delle armi, di Richard Hofstadter

- Elé belé – Chiacchiero dunque sono, di Tancredi Bendicenti

Abbonati a un anno di LMDP – La meraviglia del possibile

Riceverai 4 numeri della rivista a partire dall’ultimo pubblicato senza spese di spedizione e tanti contenuti extra direttamente in newsletter

Biografia Autore

La Meraviglia del Possibile

La meraviglia del possibile è la rivista trimestrale dell’Università che si propone come luogo d’incontro tra scienze sociali, scienze umane e scienze esatte, attraversando differenti materie e ambiti di studio e ricerca: economia e filosofia, letteratura e poesia, politica e innovazione, semiotica e fumetti, per uno sguardo non convenzionale sulle questioni del presente. Con oltre cento pagine e uno stile grafico retrofuturista La meraviglia del possibile nasce con l’intento di raccontare, spiegare e indagare i temi più urgenti della contemporaneità attraverso linguaggi diversi, con interviste, rubriche, tavole a colori, contributi inediti, realizzati grazie alla collaborazione continua tra docenti Luiss e le più autorevoli voci del panorama italiano e internazionale.

Ti potrebbe interessare...

Recupera tutti gli arretrati di LMDP – La meraviglia del possibile

€79,00 IVA inclusa

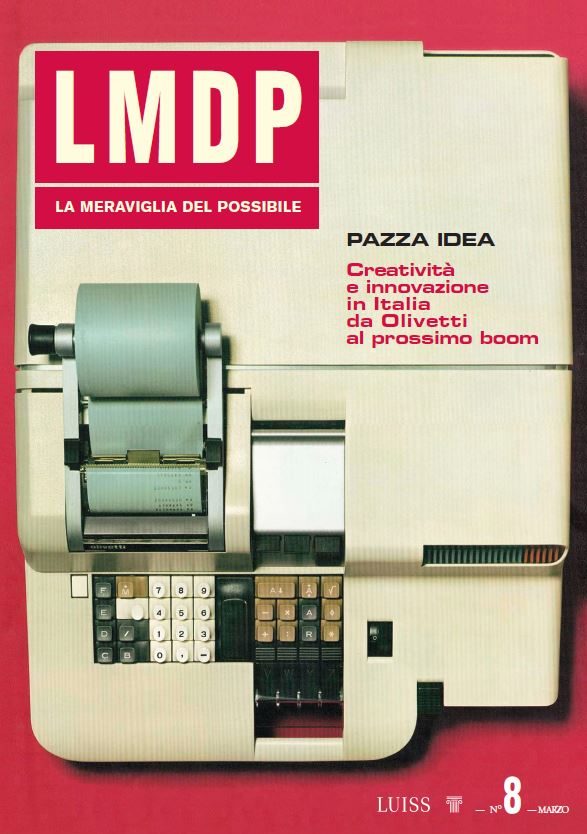

LMDP – Pazza idea

€15,00 IVA inclusa

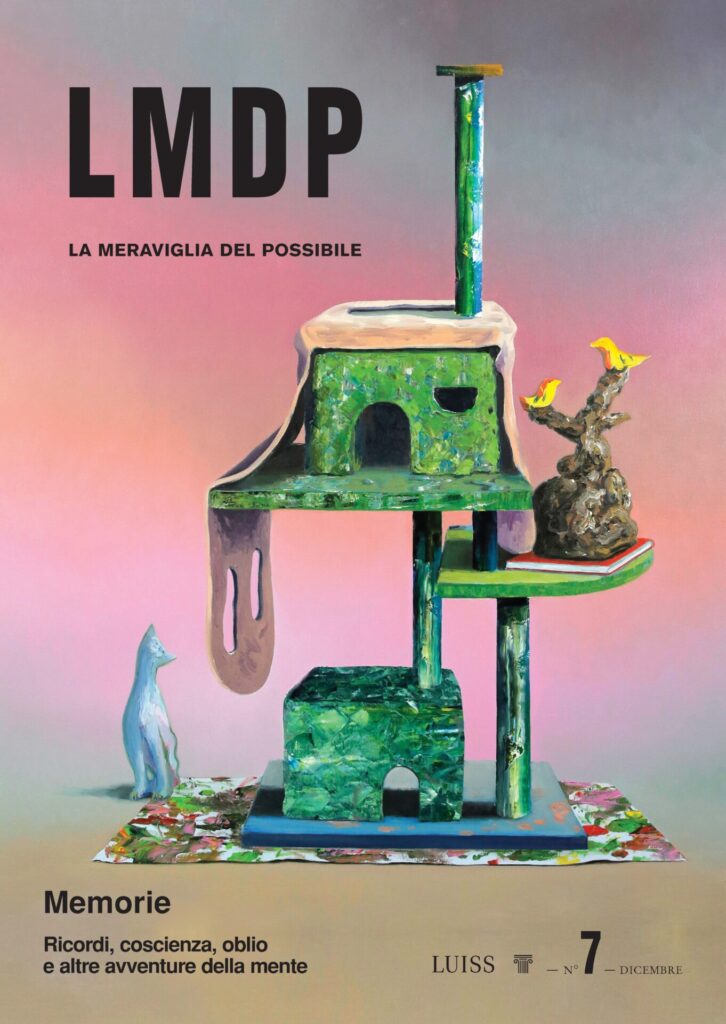

LMDP – Memorie

€15,00 IVA inclusa